Jean Baptiste Guiot naît le 9 octobre 1839 à Pragelas (act. Pragela), commune montagnarde et francophone de la province de Turin, dans le Piémont italien. Il est le fils de Marianne Blanc et de Jean Baptiste Guiot, dit Guiot-Bourg son mari.

Jean Baptiste Guiot, qui dispose de la nationalité française, épouse en décembre 1863 à Paris (2e arr.) Catherine Schaldenbrand, ouvrière en châles, originaire de Flaxlanden (Haut-Rhin). Il exerce alors le métier d’employé de commerce et réside 12, rue Beaurepaire à Paris (10e arr.). Dès 1865, il exerce la profession de fabricant de peignes, d’abord à Paris puis, avant 1885, à Champigny-sur-Marne (Seine, act. Val-de-Marne) où il ouvre un atelier dans le quartier de Polangis, rue du Plateau. Il réside dans la partie joinvillaise du même quartier, avenue Jamin.

Son épouse, qui opte en 1872 pour la nationalité française, et lui-même auront une fille, Léontine, qui épousera en août 1885 à Joinville-le-Pont Emmanuel Laforest, lequel sera le collaborateur puis le successeur de Guiot dans l’exploitation de la fabrique de peignes.

Le quartier de Polangis, loti à partir de 1883 dans le parc du château éponyme, compte en 1891 plus de 80 habitants sur les 4 320 de la commune. Les deux listes en présence lors des élections municipales de mai 1892 vont solliciter Guiot. Il refuse de rejoindre celle, classée à droite, conduite par le Dr Jean Barborin et Albert Bocquentin. Il rejoint la liste du maire sortant, Eugène Voisin, soutenue par le comité radical-socialiste. La liste conservatrice n’aura qu’un seul élu sur 23 (Honoré Moulinet), tandis les 22 autres sièges sont occupés par les radicaux. Guiot, qui est donc le premier polangeois élu au conseil municipal, est élu au second tour.

Dans le journal radical régional Voix des communes, Henry Vaudémont décrit ainsi le contexte municipal : « Le vieux Joinville [c’est-à-dire le centre-ville, sur la rive droite de la Marne] accorde au nouveau huit conseillers. Il en aura donc deux à choisir [en plus des 6 sortants qui se représentent]. Dès à présents les électeurs militants semblent avoir jeté les yeux sur MM. Guiot et Villain. (…) Quant à M. Guiot, je le connais personnellement et le tiens en grande estime. C’est un vieux et sincère républicain, car il l’était déjà sous l’empire. Il habite l’avenue Jamin et représentera Polangis, qui a pris assez d’extension, depuis un certain temps, pour avoir droit à un mandataire. Signe particulier : a refusé de faire partie de la liste Barborin. »

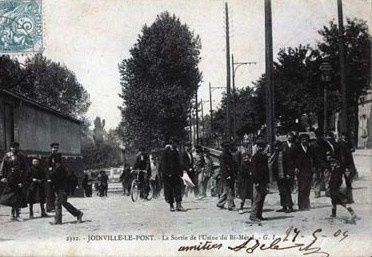

Après l’explosion de l'usine du Bi-Métal à Joinville en octobre 1895, Guiot organise avec François Blaize, coopérateur et lunettier, une quête en faveur des familles des ouvriers touchés par la catastrophe et rend compte, en novembre, de la gestion des fonds recueillis en faveur des victimes.

Il est désigné comme électeur sénatorial en mars 1896 et le sera e nouveau à deux reprises en 1899.

Lors des élections municipales de mai 1896, la liste Eugène Voisin est élue sans concurrence. Guiot est réélu dès le premier tour. Il n’est pas candidat en 1900.

Guiot et sa femme vendent, en août 1906 l’entreprise de peignes à leur fille et à leur gendre. Son épouse va vivre avec ces deux derniers à Champigny, tandis que Jean Baptiste Guiot va s’installer au Havre (Seine-Inférieure, act. Seine-Maritime). Sans doute attiré par les bateaux, il vit rue Frédéric-Lemaître, à quelques dizaines de mètres du port, dont il fréquente les pilotes.

Jean Baptiste Guiot meurt le 31 mars 1914 au Havre. Il était veuf depuis octobre 1911 et âgé de 74 ans.

Son gendre, Emmanuel Laforest, a siégé également au conseil municipal de Joinville (1904-1908).

commenter cet article …

/image%2F1166198%2F20181215%2Fob_f23701_2018-12.png)