Suite de la biographie d’Auguste Courtin

Auguste Courtin est maire de Joinville-le-Pont depuis 1858 et le reste jusqu’à la fin du second empire. Les maires sont alors nommés par le préfet. Il est reconduit dans cette fonction, puis élu au même poste au début de la Troisième République en 1870, puis en 1871 et en 1874. Au début de la troisième République, Louis Ferdinand Rousseau, bonapartiste, a remplacé Hippolyte Pinson en tant qu’adjoint.

En juillet 1868, il est nommé membre du conseil de l'arrondissement de Sceaux pour le canton de Charenton par décision gouvernementale.

La population de la commune fait plus que doubler pendant le mandat d’Auguste Courtin. Elle passe de 1207 habitants en 1856 à 2901 en 1876.

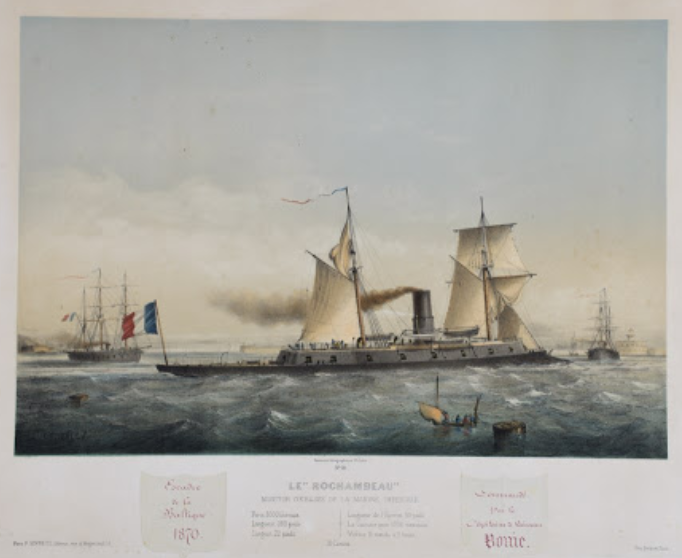

Pendant le siège de Paris au cours de la guerre de 1870, la municipalité de Joinville est déplacée dans la capitale, avec l’ensemble de la population. Elle siège d’abord au 104, rue du Bac à Paris (7e arr.). Les locaux provisoires sont ensuite fixés au 105, boulevard Voltaire (11e arr.). Les très violents combats de la bataille de Champigny en novembre et décembre 1870 entraînent la mort de plusieurs milliers de soldats, notamment sur le territoire de Joinville-le-Pont. Le pont de Joinville est détruit.

Le retour des Joinvillais se fait en janvier 1871. La commune est ensuite occupée par les troupes bavaroises et wurtembergeoises jusqu’au 24 septembre 1871.

Au cours de l’insurrection de la Commune de Paris, trois cents membres des conseils municipaux du département de la Seine adoptent le 22 avril 1871 une « Adresse des municipalités suburbaines » : « L'assemblée des maires, adjoints et conseillers municipaux des communes suburbaines de la Seine, navrée de la guerre civile actuelle, réclame une suspension d'armes. Elle affirme, pour toutes les communes, la revendication complète des franchises municipales, avec l'élection par les conseils de tous les maires et adjoints, et demande l'installation définitive de la République en France. Elle proteste contre l'envahissement et le bombardement pour la cessation des hostilités. L'assemblée surtout demande qu'il n'y ait pas de représailles ». Dix délégués sont nommés pour présenter l’adresse, dont Courtin.

Après avoir mis fin, avant terme, à ses fonctions municipales en 1876, pour des raisons inconnues, Courtin quitte Joinville en 1877. Son adjoint, Louis Ferdinand Rousseau lui succède, mais il échoua à se faire élire en 1878. Courtin vend le domaine de Polangis en février 1881 à la Société immobilière de Polangis qui lotit le terrain et démolit le château.

À suivre

Auguste Courtin

commenter cet article …

/image%2F1166198%2F20181215%2Fob_f23701_2018-12.png)